Da identidade do

professor e dos processos de identificação

Distante o tempo em que podíamos apresentar conteúdos

de maneira linear e sem participação de atores múltiplos no processo escolar,

pois de tempos para cá, o clássico é produto de transformação na sociedade, tal

para a identidade como para o identificado nos contextos pessoais e sociais do

cotidiano. Justificamos a premissa da escola e seus atores como parte da

sociedade, célula impossível de dissociação.

“Identidade

cultural é um processo dinâmico, de construção continuada, que sistematiza

relações entre indivíduos e grupos e envolve o compartilhamento de patrimônios

comuns, tangíveis e intangíveis, como a língua, a religião, as artes, o trabalho,

os esportes e as festas, entre outros. Em decorrência do processo de

globalização, as identidades, hoje, não apresentam contornos definidos,

inserindo-se em uma dinâmica cultural fluida e mutante. Tal processo

intensificou os intercâmbios entre diferentes indivíduos e culturas, ampliando

o diálogo e as tensões entre eles. A diversidade cultural que o mundo apresenta

hoje, as múltiplas e flutuantes identidades em processo contínuo de construção,

a defesa do fragmentário, das parcialidades e das diferenças trouxeram, como

corolário, uma volatilidade das identidades que se inscrevem em outra lógica:

da lógica da identidade para a lógica da identificação[1]”.

Estudar os caminhos que levarão ao artefato da

autonomia pessoal significa inserir contextos de observação de cada

identificado, pois quem é o professor e quem é aluno? São todos estudantes?

Identificar ao invés de definir por completo, se é que

algum dia isso foi possível em relação aos atores de qualquer sociedade em

todos os tempos da humanidade, no entanto notamos a aceleração dos processos de

pontos de identificação de acordo com o ambiente e com o contexto de cada uma

das comunidades que frequentamos. Somos todos atores de processos em que o

conteúdo (conhecimento) pode surgir de inúmeras fontes com inúmeros meios

mediados de produção e difusão.

O Dicionário de Pensamento Contemporâneo apresenta um

verbete denominado “Identidade Pessoal[2]” define a

introdução do verbete reafirmando a questão da visão que forma a identidade por

atividade do pensamento do identificado, no entanto, amplia para a visão da

classificação de uma identidade pela visão de pensamento alheio e inseri a

vertente de tempo e lugares do espaço, e vai além em relação ao terreno do

sentido: “Entendemos a identidade pessoal com um terreno do sentido...” como se

devêssemos cercar o caminho para a construção deste conceito e depois

traduzi-lo em uma definição, e talvez seja exatamente a vertente mais

interessante para este exercício.

Os sentimentos regaram as criações e os movimentos artísticos,

segundo alguns críticos de arte, como o encantamento, a ojeriza e outros

relatados pela história, mas o fato é que a classificação destes artistas não

dependia apenas de sua própria visão de si, mas dos movimentos que representavam

e por meio de classificação alheia e ainda, em alguns casos, das subdivisões de

seus movimentos como o romantismo, por exemplo. Neste contexto, como veremos

mais adiante, a história contribui, pois pode relatar o sentido de alheio em

relação a classificação da identidade de atores que não mais podem se

autodenominar e estão alheios aos olhares classificatórios de outros atores. O

magistério não foge desta premissa, pois muito seus atores se julgam e são

julgados, como em inúmeras profissões, inclusive com a definição de perfis.

Retornando ao pensamento filosófico, sim este é um

problema ou característica da identidade interdisciplinar, pois suas linhas

podem se transpor em caminhos não lineares, mas com trajetória de início e fim,

assim como, caminhos desenhados por traços apenas paralelos.

“As razões que

levam a propor aqui com especial urgência o problema da identidade e que

sugerem uma solução são as seguintes: 1) o mundo atual se caracteriza, entre

outras coisas, por uma redução progressiva de atividades e manifestações a

padrões de conduta, e, portanto, a modos de ser e de comportamentos homogêneos.

O que faz com que se distribua e perca vigor a individualidade e por isso, a

própria pessoa. 2) À homogeneidade se une a instabilidade, gerada pela

mobilidade social, cada vez mais intensa e arriscada que leva a pessoa a se

dissolver dramaticamente, pelo desenraizamento que isso comporta, nos papéis correspondentes[3]”.

Novamente surgem questões ligadas ao pensamento de

identificação pessoal e dos processos que podemos instaurar de maneira

individual para nos descobrirmos diante dos efeitos da homogeneidade. Por

exemplo, em trocas com seus alunos as características de suas acolhidas e de

suas construções de relação serão únicas e provavelmente garantirão o quanto

longe chegarão todos os atores. O quanto cada um de consegue sensibilizar e

angariar a atenção, o fazer com prazer e o ir além.

Quando tratamos da identificação de nossos alunos

precisamos resgatar pontos que nortearão a construção dos motivos destas

premissas, pois por qual motivo se age desta forma e não de outra, talvez não

da forma como desejamos?

A revolução cultural nos períodos pós-guerras se deu

por diversos motivos, tais como, a falta de identificação dos mais jovens em

relação aos mais velhos e o que podiam aprender com eles, em desenhos de

hábitos criados naqueles instantes e não mais transmitidos de maneira linear

como até então ocorrera. Hobsbawm[4] afirma que “a

melhor abordagem dessa revolução cultural é portanto através da família, isto

é, através da estrutura de relações entre os sexos e gerações.

A negação dos desenhos estimados e cultivados pelos

mais velhos impulsionaram novas criações em todas as áreas e começaram a

delinear molduras voltadas ao consumo das mulheres e dos mais jovens agora

“empoderados” pelo capital oriundo do trabalho. A moda, a música, o cinema e as

formas de comunicação começaram a ganhar rapidamente interesses múltiplos e

cada vez mais excitados por mudanças e novidades, ponto de fomentação, é a

forma de comunicar identidades, características de grupos em um mundo cada vez

mais: “global”. A família, pela mutação de núcleo, ou a própria sociedade já

transferiu para a escola boa parte desta relação do estudante com os mais “velhos”,

a escola é lugar de referência para transmissão de valores.

“A segunda

novidade da cultura juvenil provém da primeira: ela era ou tornou-se dominante

nas economias de mercado desenvolvidas, em parte porque representava agora uma

massa concentrada de poder de compra, em parte porque cada nova geração de

adultos fora socializada como integrante de uma cultura juvenil autoconsciente,

e trazia marcas dessa experiência, e não menos porque a espantosa rapidez da

mudança tecnológica dava a juventude uma vantagem mensurável sobre os grupos

etários mais conservadores, ou pelo menos inadaptáveis.”

A cultura jovem global era dotada de capital e capaz

de difundir com considerável velocidade as informações, tendências e formas de

comportamento, este mundo autônomo provocou situações adversas ao passado, pois

“o que os filhos podiam aprender com os pais tornou-se menos óbvio do que os

pais podiam aprender com os filhos[5]”.

Identificarmos o nosso fazer dentro das identificações

que fazemos de nossos alunos deve permear como e qual o significado de nossas

propostas, sejam curriculares ou relativas ao modo de aplicação (didática). O

conteúdo o aluno pode acessar de várias formas, mas o modo de proposta terá

como norteador o fazer coletivo?

Produzir, portanto, artefatos de verificação de sua

própria identificação na carreira e de sua identificação com os pares que se

relaciona será norteador dos caminhos da autorrealização e do entendimento dos

cenários que atendem a sociedade contemporânea, aliás, somos profissionais

contemporâneos frente, por vezes, as tentativas do fazer da era moderna. Intrigante

será descobrir qual o grau de consciência do aluno diante destas propostas.

A comunicação

mediada frente ao coletivo do fazer

“A fusão das

telecomunicações, da informática, da imprensa, da edição de textos, da

televisão, do cinema e dos jogos eletrônicos no seio de uma indústria multimédia

unificada, constitui o aspecto da revolução digital que os jornalistas

sublinham com maior insistência. Não é, no entanto, o único e talvez não seja o

mais importante. Para além de certas repercussões comerciais, parece-nos urgente

evidenciar as grandes apostas civilizacionais ligadas à emergência dos multimédias:

novos mecanismos de comunicação, de controlo e de cooperação, linguagens e

técnicas intelectuais inéditas, modificação das relações com o tempo e com o

espaço, etc[6].”

Pressupostos da comunicação direta não atendem

plenamente o mundo da cooperação e nem as relações contemporâneas de tempo e

espaço, desta forma, torna-se difícil para o fazer escolar manter seus escopos

de comunicação direta e de saberes limitados ao realismo do findar-se em si, cada

assunto pesquisado e cada escopo de resultados poderá ser alterado pela gama

quase infindável de possibilidades de saberes resgatados por meio da

comunicação mediada. Quando pensamos nos adolescentes parece fácil compreender

este processo, pois já possuem autonomia tangível, mas em relação aos alunos da

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental?

“O desenvolvimento

dos novos instrumentos de comunicação inscreve-se numa mutação de grande

amplitude, que acelera ultrapassa. Numa palavra: tornámo-nos nómadas. O que

significa isso? Trata-se de viagens de recreio, de férias exóticas, de turismo?

Não. Da ronda dos homens de negócios e das pessoas apressadas por todo o mundo,

de aeroporto em aeroporto? Também não. Os “objetos nómadas” da eletrônica viajante

não nos aproximam do nomadismo dos nossos dias. Estas imagens de movimento remetem-se para viagens imóveis,

encerradas no mesmo mundo de significados[7].”

Talvez uma relação difícil de se construir a de “mutação”

e desenvolvimento infantil, mas nossos alunos crescem em meio ao frenesi da

comunicação mediada e consomem todos os dias o modus operandi das formas de interação, consumo e construção de

conhecimento de nossa forma nômade de comunicação.

“Os primeiros

nómadas seguiam os rebanhos que procuram, também eles, alimento, ao ritmo das

estações e das chuvas. Hoje em dia, somos nómadas perseguindo o futuro humano,

um futuro que nos perpassa e que nós fazemos. O humano tornou-se o seu próprio clima,

uma estação infinita e sem retorno. Tribos errantes misturadas com rebanhos,

cada vez menos separáveis dos instrumentos e de um mundo ao qual nos ligamos

estreitamente à nossa passagem, percorremos todos os dias uma nova estepe[8].”

Tanto a forma de viver como os adventos da comunicação

e das formas de interação não pararão suas mutações por conta dos interesses da

Educação, muito pelo contrário, pressionarão os fazeres de todas as ações e

instituições. Talvez chegamos ao ponto de não dar conta de justificar alguns,

ou muitos, dos mitos escolares tidos como procedimentos obrigatórios. No

entanto, o foco de nossa reflexão está ligado ao modo de acolher e fazer nos

espaços e tempos destinados aos cursos escolares. Como concorrer com o

turbilhão de novidades e formas de comunicar? Será melhor utilizar estas

novidades? Podemos ouvir os alunos?

Pierre Lévy reflete sobre a “desterritorialização”

como forma de comportamento do nomadismo antropológico e nós podemos refletir

sobre o quanto o território da escola ficou e ficará descaracterizado por

comportamentos que não podem se limitar ao tempo e ao espaço de uma “estepe”

cercada por muros invisíveis no campo da articulação de saberes, pois é

necessário construir: “artefatos”.

Podemos, ainda, citar as relações com o saber na

atualidade e a relação que teremos com este processo durante o exercício de

nossa profissão, carreira escolhida, pois a mutação do fazer é inerente as

relações com os outros: humanos também inseridos nas revoluções que todos nós

ajudamos a construir.

“Qualquer reflexão

sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura deve ser

fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber.

Em relação a isso, a primeira constatação diz respeito à velocidade de

surgimento e de renovação dos saberes savoir-faire[9].

Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências

adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão

obsoletas no fim de sua carreira[10].

Este comportamento maleável, energético e inteligente

pode determinar a nossa capacidade de obter êxito em relação aos objetivos, por

sua vez repletos de “savior-faire” em sua construção. Neste sentido o bordão do

aprender a aprender faz parte do plano e não de mera consequência ou desejo, é

necessário ao construir com qualidade. Por exemplo, um bom plano de curso deve

prever o tempo de estudo do professor, bem como, o que estudar e pesquisar.

“A segunda

constatação, fortemente ligada à primeira, diz respeito a nova natureza do

trabalho, cuja parte de transação de conhecimentos não para de crescer.

Trabalhar quer dizer, cada vez mais, aprender, transmitir saberes e produzir

conhecimentos[11].”

Talvez a forma passiva do aluno tenha nos servido com

a forma passiva de encarar nossa profissão, nosso trabalho: e os resultados podem

nos apresentar os motivos de algumas, ou totais, insatisfações em relação ao objetivo

de realizar esta jornada. São as reflexões que podem nos mostrar novos fazeres,

mesmo que experimentais inicialmente, para a construção de processos mais

significativos e dos artefatos como veremos adiante.

“Terceira

constatação: o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam,

exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: memória (banco

de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação

(simulações), percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais),

raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos)[12].”

Tanto as novas formas de acesso à informação quanto os

caminhos e estilos do raciocínio são citados por Pierre Levy, logo, no âmbito

da Educação não poderíamos pensar em recursos paralelos, mas oriundos da

produção humana atual, tais como os aparatos tecnológicos e as formas de

utilização que tendem a requerer com este fim. Os conflitos aparecem quando tais

artefatos são recusados pelos professores e a forma de comunicação com o aluno

volta ao: desde sempre foi assim.

Orofino (2005) estudou a escola como espaço de

produção cultural e trata os componentes tecnológicos de comunicação como

percursores de processos de construção, onde a informação é importante e as

produções como forma de comunicação são fundamentais. Precisamos estabelecer os

significados do estudo em relação aos processos de autonomia, pois somo todos:

agentes transformadores de nossa própria história, a história da humanidade.

A construção dos

artefatos educacionais coletivos: formação de professores

“A escola precisa

abrir espaço para as novas expressões discursivas e narrativas que brotam na

vida das comunidades. Estar aberta ao bairro e ser também local de produção

cultural no sentido mesmo da ênfase e apoio à produção criativa, isto é

incorporar as práticas culturais dos estudantes seja do hip-hop, rap, reggae, sertanejo,

veneirão ou samba. Não importa o ritmo nem o tom. O que importa é que a prática

educacional se torne criativamente um amplificador reflexivo destas mudanças

culturais e assim contribua para que a comunidade escolar tenha voz e vez

medida que se conscientize sem deixar de ser simplesmente ser levada no rastro

dos modismos e promoções de vendas[13].”

Tal como, queremos o aluno construtor de artefatos didáticos,

os professores também são parte deste querer coletivo: gestores, mantenedores e

o próprio aluno querem ambientes significativos e estimulantes. Os processos e

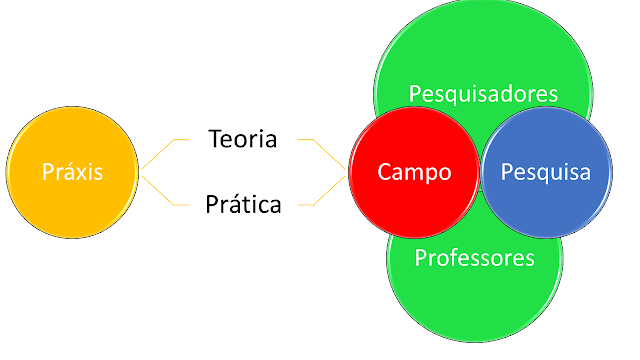

tempos, neste caso, devem ser explorados com formação de práxis[14] em campo.

“Ao se filiar a

essa tradição do prático reflexivo, Zeichner constitui-se num dos mais ardorosos

em relações hierárquicas entre professores e pesquisadores. Propõe então a

pesquisa colaborativa como alternativa de crescimento profissional para ambos.

No caudal dessa tradição, ele já aponta para a formação profissional como

processo muito além da formação inicial – permanente, cotidiano e centrado nas

escolas e nos coletivos em que se desenvolvem as práticas pedagógicas[15]”.

A formação de professores passará por ciclos

infindáveis, assim como, os processos da construção dos artefatos como realizamos

hoje em nossa cultura. O coletivo produzirá produtos mais aprimorados que o

processo individual.

Um artefato composto de saberes, tecnologias e

pensamentos torna-se acabado por tempo variável, ao menos, até que novamente

passe por processos de novas transformações que envolvam pensamentos e

tecnologias: tornando-se novos artefatos.

Por exemplo: um

aplicativo educacional que após a construção coletiva, tornou-se artefato e

ganhou função didática em um curso, que em tempos depois, teve sua função

didática para a construção de um aplicativo por outro grupo de estudo, logo

tornou-se outro artefato, o qual poderá servir de base para novas construções,

as quais podem ser fundamentadas por novos saberes e pensamentos em ciclos

infindáveis. Será sempre necessário entender a função didática destes processos

de formação, tanto do aluno como do professor, ambos estudantes.

“Para Zeichner,

esses coletivos devem dedicar-se a temas que vão além da sala de aula, também

envolvendo questões estruturais escolares e sociais. A metáfora do professor

como pesquisador transforma-se assim em princípio e em proposta a ser implementada,

com a pesquisa sendo considerada atividade fundamental para o exercício do

magistério, também nos níveis iniciais de ensino[16]”.

Andrade; Aparacio (2016) pesquisaram sobre a

construção coletiva de um projeto de formação de professores em desenvolvimento

de sequencias didáticas coletivas para gêneros textuais, que acompanhava o desenvolvimento

do aluno durante seu processo de criação de textos. Os atores, acadêmicos e

professores, em diversos tempos de formação trocavam informações em campo e

adequavam o projeto diante das problemáticas que encontravam.

“Resumidamente,

com a realização dessa estratégia inovadora de formação docente – a construção

colaborativa de sequências didáticas de gêneros textuais – criamos condições para

os alunos da graduação:

- perceberem a

importância do domínio do conteúdo;

- construírem os

sentidos da prática pedagógica diante de situações concretas de

ensino-aprendizagem: observação, registro, reflexão sistematizada e com

interações compartilhadas;

- desencadearem

uma postura investigativa (importante para o desenvolvimento profissional);

- socializarem experiências

como forma de fortalecer a relação entre universidade e escola;

- comprometerem-se

com a autoformação (aprendizagem ao longo da vida)[17].

Certamente o ambiente citado na pesquisa proporcionou

aportes de formação, de troca de todos os atores envolvidos em processo mutuo

de desenvolvimento tangível: são justamente estes ambientes que queremos

formar. Para aproximar os atores de momentos mais significativos em suas

construções. A coletividade dos atores inclui os alunos, essa premissa não pode

ser perdida, com o objetivo de construirmos coletivamente os ambientes

coletivos para a vida, assim como, o cotidiano da humanidade nos revela em

inúmeros setores, para além dos muros da escola.

Al Gore ajudou a lançar o canal “Current” em agosto de

2005, que pretendia democratizar a construção de conteúdos televisivos, com

participação direta dos espectadores (futuros produtores de conteúdo),

principalmente o público jovem de 18 a 34 anos. O impacto no meio foi grande e

com inúmeras análises contrárias ao formato, as quais, alegavam desde a

problemática para com os anunciantes até a avalanche de produtores independentes

que seriam avaliados. A BBC também digitalizou seu acervo e o Current seguiu o

caminho da Web.

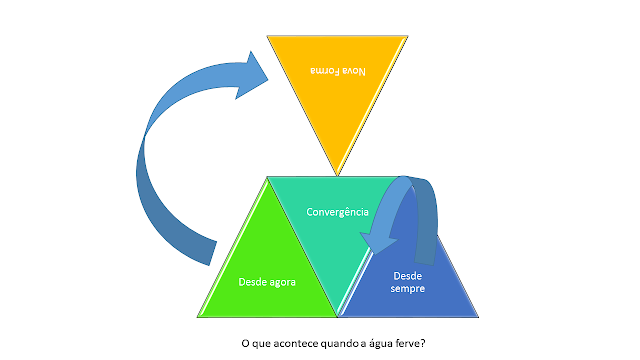

“Ambos estavam, de

certo modo, promovendo o que este livro chama de cultura da convergência. A

convergência não depende de qualquer mecanismo de distribuição específico. Em

vez disso, a convergência representa uma mudança de paradigma – um deslocamento

de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que fluí em vários

canais, em direção a uma elevada interdependência de sistemas de comunicação,

em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia e em direção a

relações casa vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima para baixo,

e a cultura participativa de baixo para cima[18]”.

Qualquer semelhança com o visto nas escolas, em

relação ao anseio dos alunos em construir, em dizer e publicar, certamente não

será apenas semelhança. Talvez, a reflexão dos educadores deva centrar esforços

para entender que as mudanças na forma de aplicar cursos podem seguir o curso das

relações mediadas de toda a sociedade global, independentemente do que os

especialistas colocarem como empecilho.

Do plano de vida

ao âmbito da autorrealização: sua “selfie”

Pérez Gómez trata dos planos de vida perpassando pelo

fazer coletivo, no qual, a autonomia está ligada ao campo da ética, da

consciência e não ao fazer individualizado, assim como, Maslow trata da questão

da autorrealização, entre outros.

Provavelmente, educar significa entender que apenas

com a educação de todos, o coletivo, podemos construir mundos mais justos, mais

coletivos do ponto de vista do bem comum.

“A função docente,

obviamente, terá de experimentar uma transformação tão radical quanto o resto

dos componentes do sistema educacional. A visão terá de mudar de uma concepção

do docente como um profissional definido pela capacidade de transmitir

conhecimento e avaliar resultados para um profissional capaz de diagnosticar as

situações e as pessoas; elaborar o currículo ad hoc[19]

e preparar materiais, desenvolver atividades; experiências e projetos de

aprendizagem, configurar e criar os contextos de aprendizagem; avaliar os

processos e monitorar o desenvolvimento integral dos indivíduos e do grupo[20]”.

Obviamente que o processo de realizações não circunda

apenas o plano profissional, mas a plenitude e a capacidade de construir

histórias das quais gostamos de lembrar, estas, perpassam pela excelência.

Talvez, a melhoria continuada perpasse impreterivelmente por estas habilidades

de aprender, desaprender e reaprender. Também, talvez, há obrigatoriedade dos

fazeres práticos ligados aos estudos contínuos e ainda aos processos coletivos.

Todas estas premissas podem impulsionar os caminhos da autorrealização

profissional, mas uma em especial deve ser destacada: o sentido de justiça.

“Postular que o

compromisso com a justiça social e o conhecimento deve formar parte da cultura

profissional docente não configura nenhuma novidade. Trata-se, paradoxalmente,

de recuperar as melhores tradições do papel do mestre na sociedade. As

novidades devem ser encontradas na definição das melhores estratégias de lograr

este objetivo, particularmente em condições de massividade. A propósito, é

necessário postular a necessidade de enfoques sistêmicos, que abarquem tantos

os processos de formação inicial e contínua dos professores quanto as condições

de trabalho e os dispositivos institucionais. Como em muitos outros aspectos, o

ponto decisivo são os formadores de docentes. Neles, na produção acadêmica e no

saber profissional é que se encontram uma das chaves principais deste desafio[21]”.

O levante do compromisso mutuo, coletivo, que não

perde de vista a responsabilidade do fazer educacional e dos impactos das ações

docentes sobre cada aluno em processo de construção de sua autonomia, de seu

plano de vida e de suas futuras fontes de autorrealização. No entanto, os

professores também não podem deixar de vista suas fontes de significado, pois

estamos tratando de uma vida inteira de dedicação, de acolhimentos e de

construções.

Huberman (1992), trata do ciclo de vida da carreira

docente e sua pesquisa indica um processo de desaceleração do grau de interesse

pelo exercício ao longo da vida escolar, e o fazer coletivo e as novas fontes

de construir podem auxiliar na manutenção da carreira como fonte de

autorrealização, uma hipótese para reflexão coletiva, pois talvez nem as

pesquisas possam oferecer respostas sem “ad hoc”, e ainda, talvez, este seja o

papel da pesquisa no século XXI.

[1] SILVA, Liliana Sousa e. OLIVEIRA, Lucia

Maciel Barbosa de. Glossário do Itaú

Cultural. Itaú. São Paulo.

[2] GÓMEZ, M. Álvarez. VILLA, Mariano M (Org.). Tradução: Honório

Dalbosco. Dicionário do pensamento contemporâneo. Verbere Identidade Pessoal. Editora Paulus. São Paulo, 2000. –

(Coleção Dicionários)

[3] Idem 2.

[4] HOBSBAWM, Erick. A Era dos

extremos: breve histórico do século XX. Editora C&A das Letras. São

Paulo, 1994.

[6] LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: para uma antropologia do ciberespaço. Instituto

Piaget. Lisboa, 1997. (Coleção Epistemologia e Sociedade)

[7]

Idem 6.

[8]

Idem 6.

[9] Savior-faire: habilidade de obter êxito, graças a um comportamento

maleável, enérgico e inteligente; tino, tato.

[10] LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução COSTA, Carlos I. 3ª Edição. Editora 34. São

Paulo, 2010. (Coleção Trans)

[11]

Idem 10.

[12]

Idem 10.

[13] OROFINO, Maria Isabel. Mídias e Mediação Escolar: pedagogia

dos meios, participação e visibilidade. Editora Cortez: Instituto Paulo Freire.

São Paulo, 2005. (Guia da escola cidadã ; v. 12)

[14]

Práxis – processo de junção de teoria e prática em prol de um novo fazer: mais

aprimorado.

[15] LUDKE, Menga (coord.). O professor e a pesquisa. Editora

Papirus. Campinas, 2001. (Série prática pedagógica)

[16]

Idem 15.

[17] ANDRADE, Maria de Fátima R de; APARICIO,

Ana Sílvia M. A construção colaborativa de sequências didáticas de gêneros

textuais: uma estratégia inovadora de formação docente. IN. Práticas inovadoras de formação de

professores. ANDRÉ, Marli (org.). Editora Papirus. Campinas, 2016. (Série prática

pedagógica)

[18] JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução ALEXANDRIA, Susana L. 2ª edicação

Editora Aleph. São Paulo, 2009.

[19] Ad hoc – algo argumentativo, que defende

um ponto de vista ou uma situação e não meramente parte de uma definição

objetiva e isenta.

[20] GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola

educativa. Tradução GUEDE, Marisa. Editora Penso. Porto Alegre 2015.

[21] TEDESCO, Juan C. O compromisso docente

com a justiça social e o conhecimento. IN. Por

uma revolução no campo da formação de professores. GATTI, Bernadete A;

MIZUKAMI, Maria da Graça N. et al (org.).

1ª Edição. Editora Unesp. São Paulo, 2015.